【解説 ページ】

暮 らしと大地の営 み ~現在

-土佐清水は現在 も大地の営 みが活発な場所-

現在 も土佐清水の大地は盛 り上がり、雨風で削 られて、大地の営 みは続いています。土佐清水では、大きく分けて2つの新しい地質 ・地形が見られます。1つは約400〜200万年前の蹉跎層群 という地層 です。もう1つは、海岸沿 いにある階段状の地形(段丘)で、およそ30万年前から現在 もつくられ続けています。

このページでは、新しい時代の大地の営 みについて説明し、大地と生活の関わりについては別のページにて紹介 します。

| 地質 | 蹉跎層群 、海成 ・河成段丘 地形など |

|---|---|

| 時代 | 蹉跎層群 : 約400~200万年前(鮮新世 後期~更新世 前期) 海成 ・河成段丘 : 約30万年前~現在 |

| サイト |

蹉跎層群 :

G20 布 の蹉跎層群 、

G22 大岐 の蹉跎層群 、

G25 鹿島

海成 ・河成段丘 : G21 下ノ加江 の河成段丘 、 G23 津呂 ・窪津 の海成段丘 、 G24 唐船島 |

範囲

土佐清水市全体

蹉跎層群 : 市街地の発展 の土台となる約400〜200万年前の地層

市街地の発展 に役立った地層

土佐清水市街地周辺には、約400〜200万年前の砂 や礫 でできた地層 が見られます。この地層 は周囲の地層 とくらべて掘 りやすいため、土佐清水市街地の埋 め立てに活用されました。

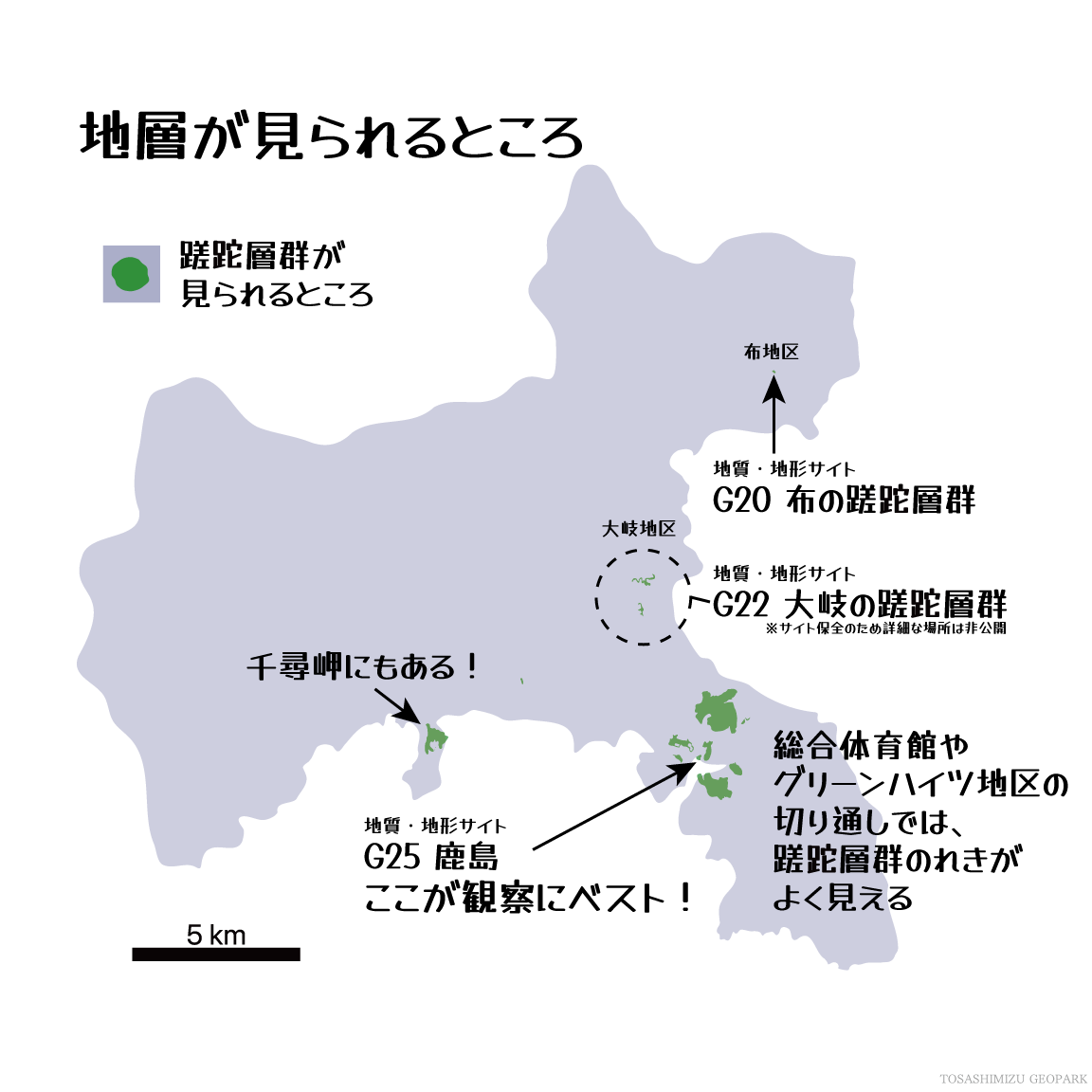

蹉跎層群 はどんなところで見られる?

蹉跎層群 は、土佐清水市の市街地の周辺でよく見られます。その中でも最もよく観察できる場所が、地質 ・地形サイトにもなっている鹿島 です。

蹉跎層群 の地層 は、その下にある四万十付加体 ※1の地層 と比べてやわらかく、砂 の地層 や数十 cmの丸い礫 の地層 でできています。

土佐清水市市街地以外では、土佐清水市北部の布 地区、大岐 地区、中央部の千尋岬 で観察することができます。

※1四万十付加体については、「深い海の記憶」をご覧ください。

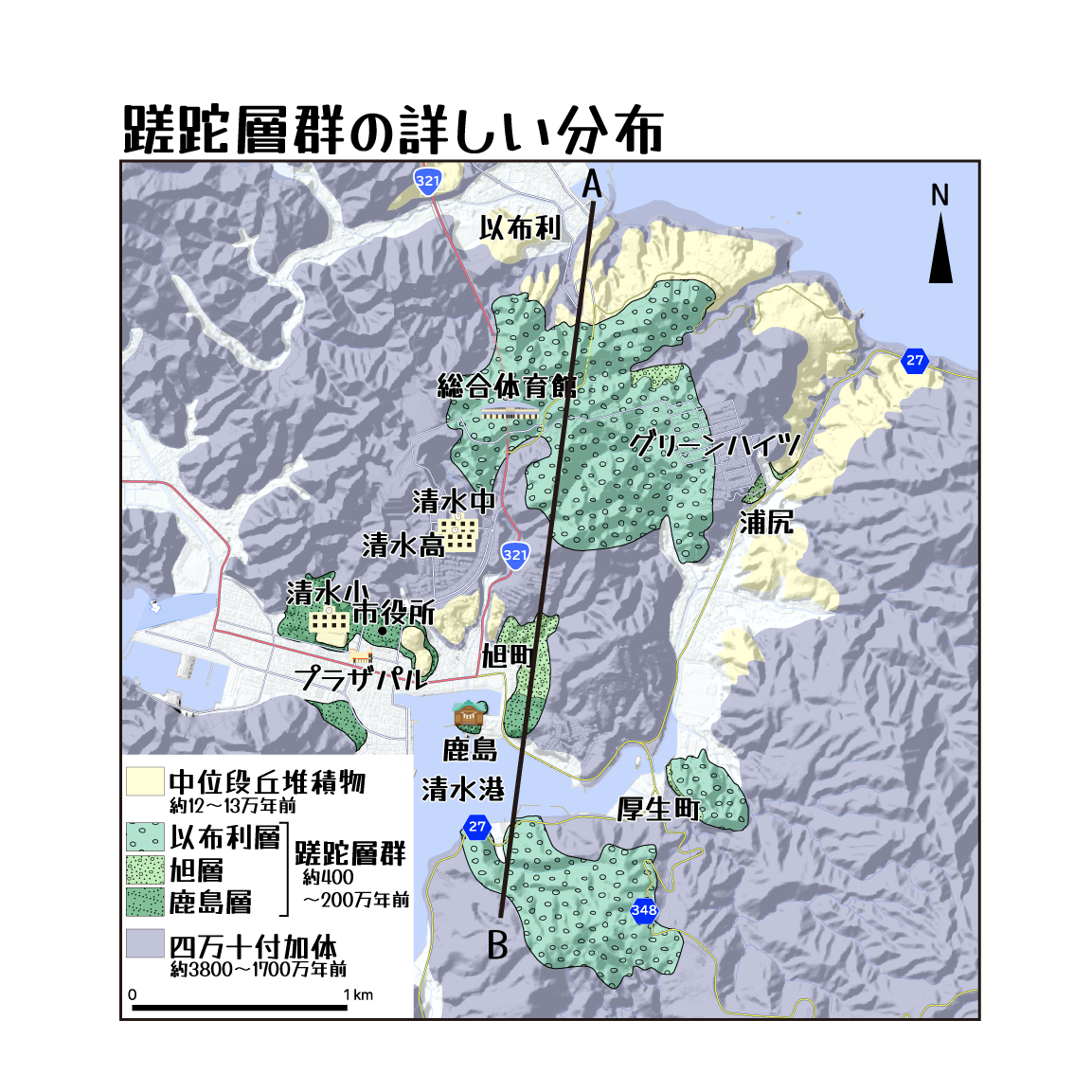

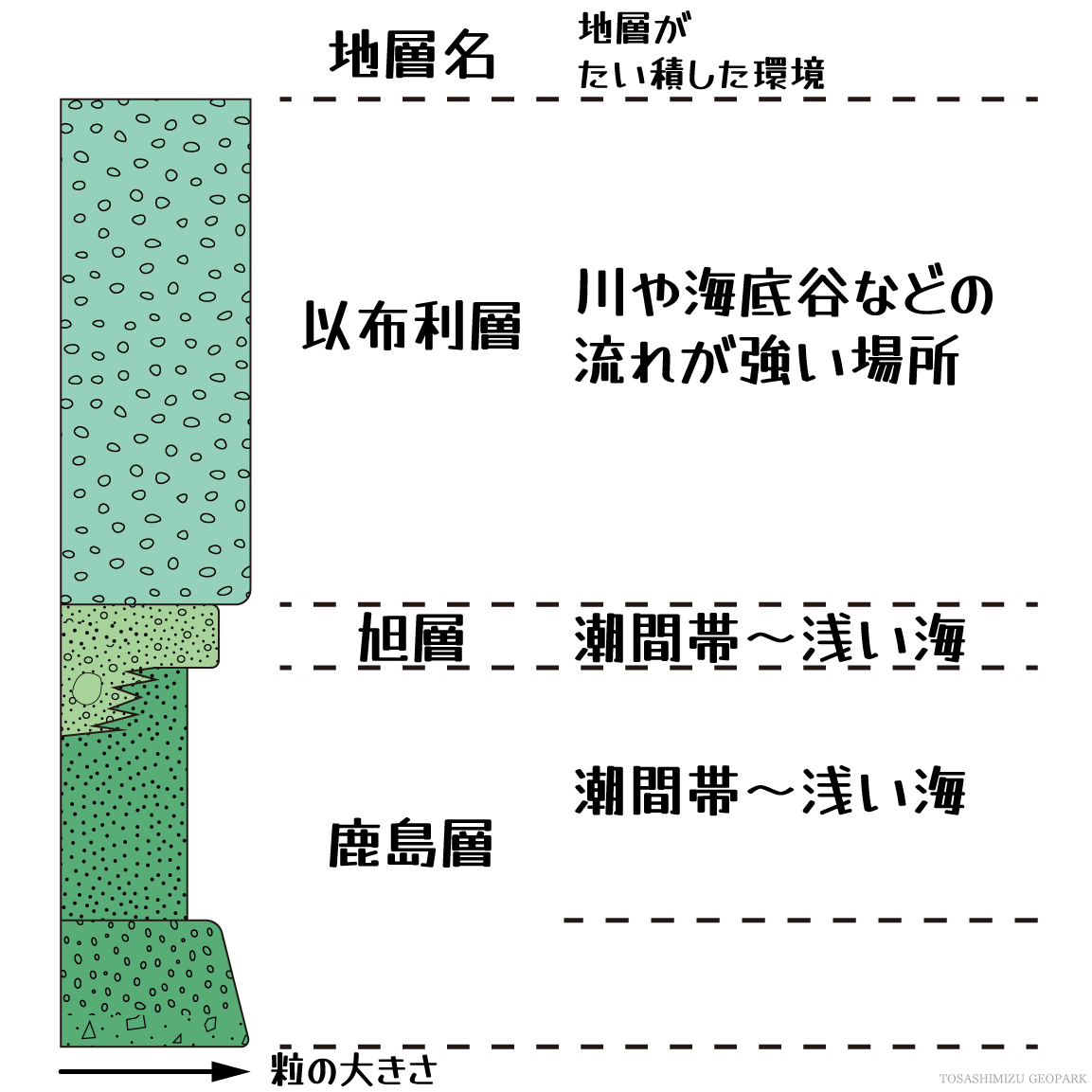

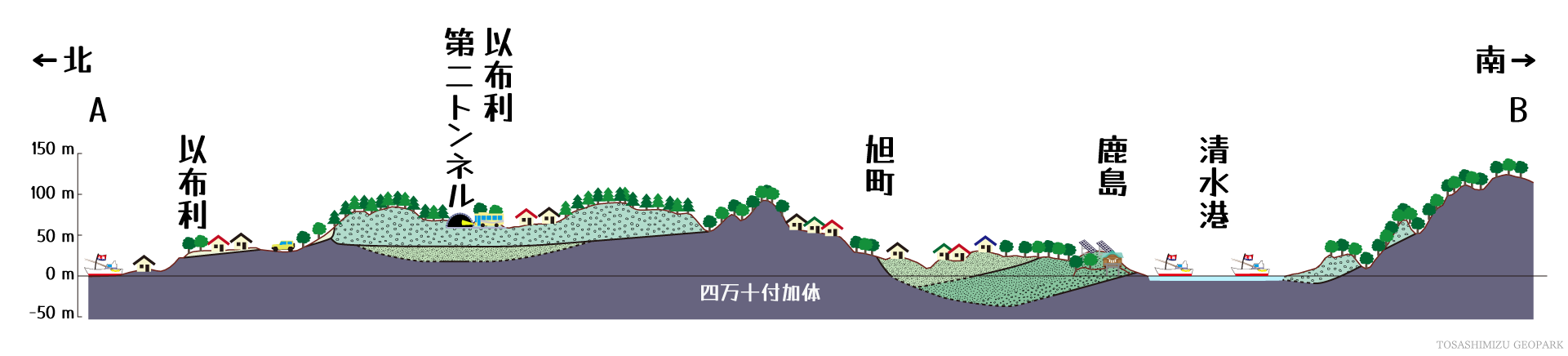

蹉跎層群 の積み重なり

蹉跎層群 は、下から鹿島層 、旭層 、以布利層 と名前が付けられています。鹿島層 と旭層 は潮間帯 ※2から浅い海にたまった砂 や礫 の地層 、以布利層 は川や海底谷 などの強い水の流れがある場所でたまった礫 の地層 です。

蹉跎層群 の分布 を見てみると、四万十付加体 の上にうすくたまっている様子がわかります。

足摺岬 周辺の海底の地層 の調査 によると、蹉跎層群 がたまった時代は九州と四国が陸続きで、宮崎県の日向市あたりから土佐清水市あたりにかけて海岸が続いていたと考えられています。蹉跎層群 はそんな海岸の近くにたまった地層 かもしれません。

※2満潮の時の海水面と干潮の時の海水面の間の部分

海成 ・河成段丘 : 大地が盛 り上がっている証拠 !

生活と関わりの深い海成段丘

足摺半島 に残される海成段丘 は、土佐清水の大地が盛 り上がっている証拠 。平らな段丘面 は、この地域では古くから「駄場 」と呼ばれており、畑や水田、家を建てる土地として使われてきました。

海岸の近くにも、約6000年前から現在 もつくられ続けている平らな土地があり、海食台 とよばれています。ここでは変わった形の石が見られる海岸を散策 したり海の生き物を探 したりして楽しめます。

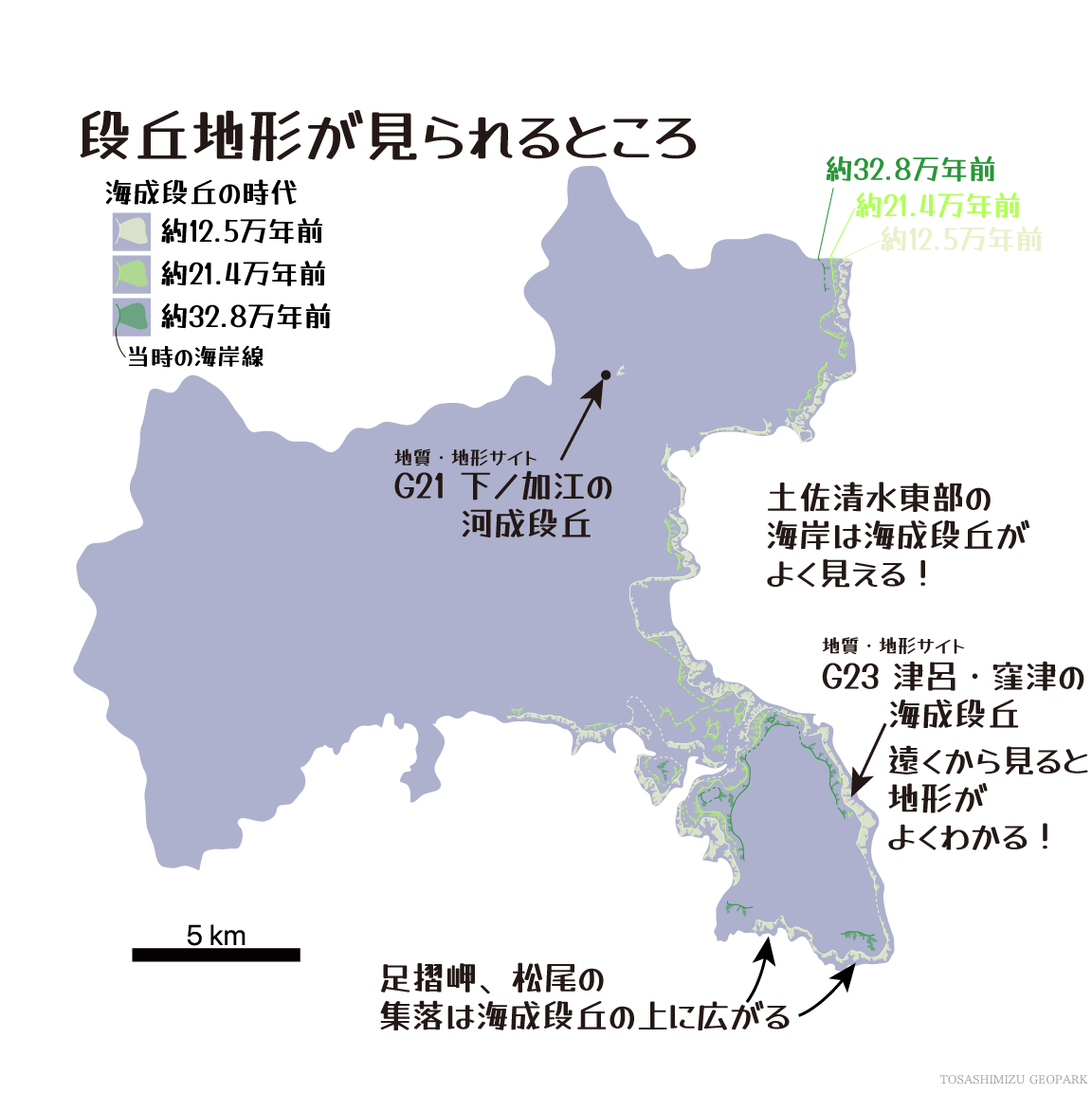

海成段丘 が見られるところ

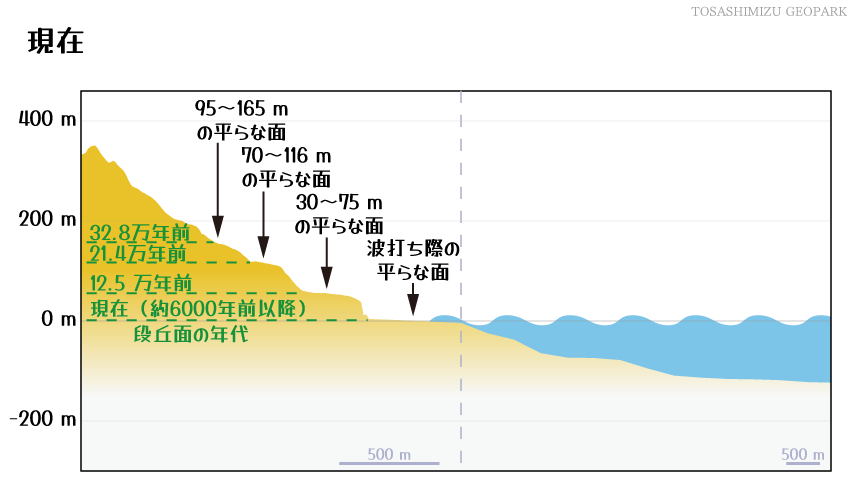

土佐清水の海岸には、階段 のように平らな面と崖 がくり返し見られる地形があります。この階段 のような地形は多いところで4段 みられます。この階段 のような地形は上からそれぞれ約30万年前、約20万年前、約13〜12万年前、約6000年前〜現在 につくられました。

海成段丘 の成り立ち

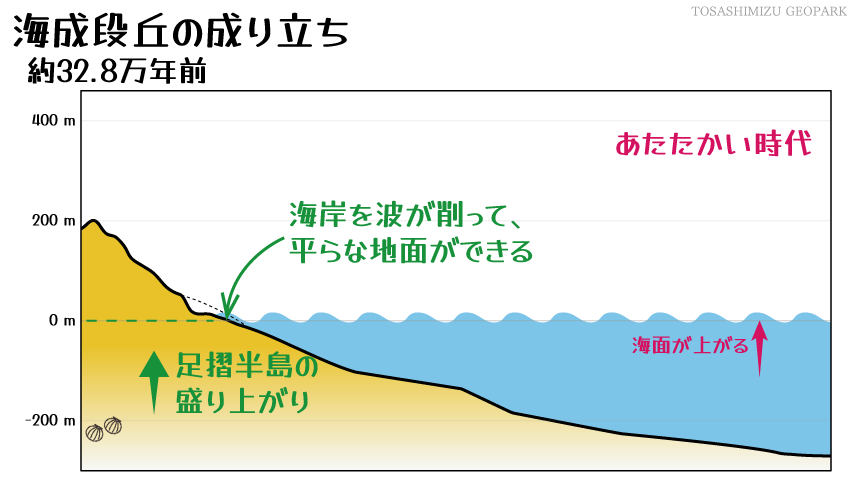

海成段丘 の成り立ちには、地球全体の気候の変化による海水面の上下と、地面の盛 り上がりが大きく関わっています。

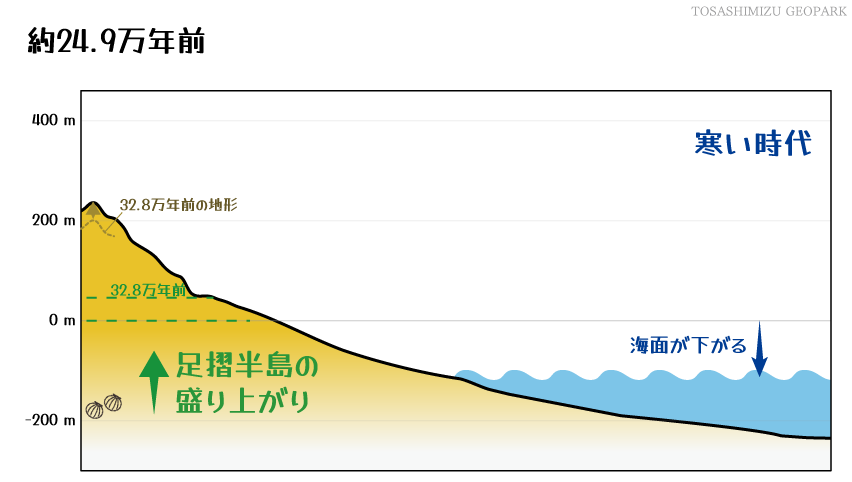

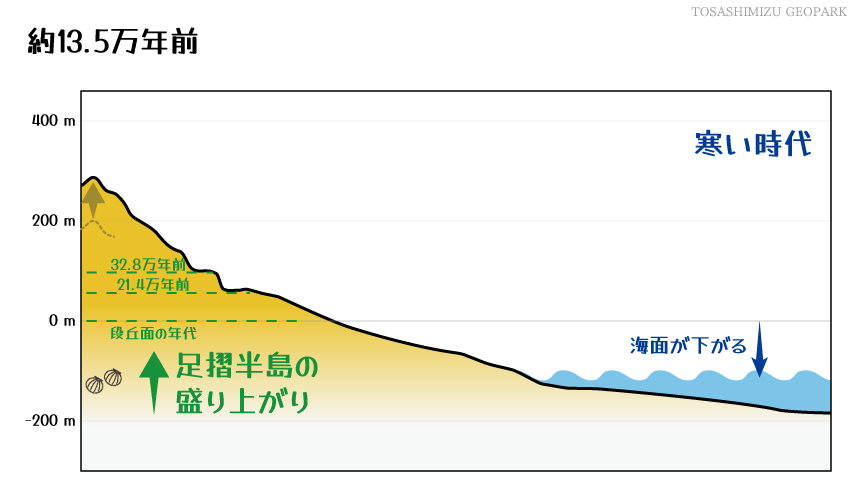

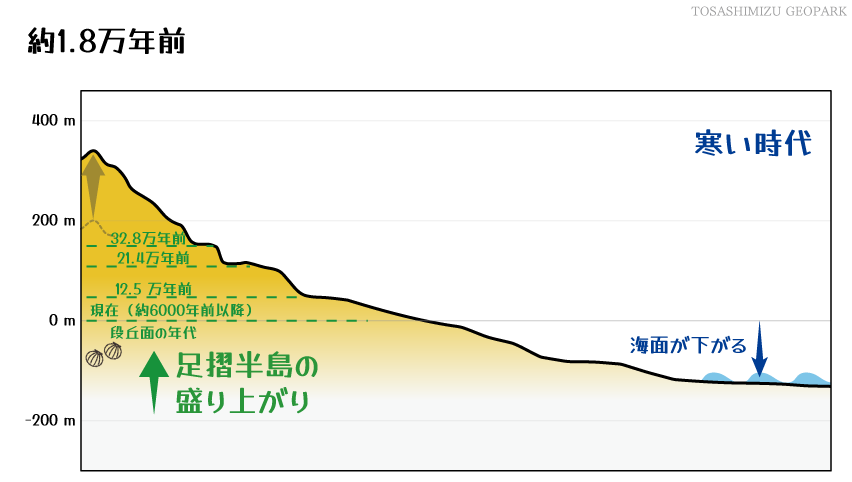

足摺半島 はおよそ70〜60万年前から盛 り上がり続けています。その間、地球の気候はおよそ11万年ごとにあたたかい時代と寒い時代をくり返しています。

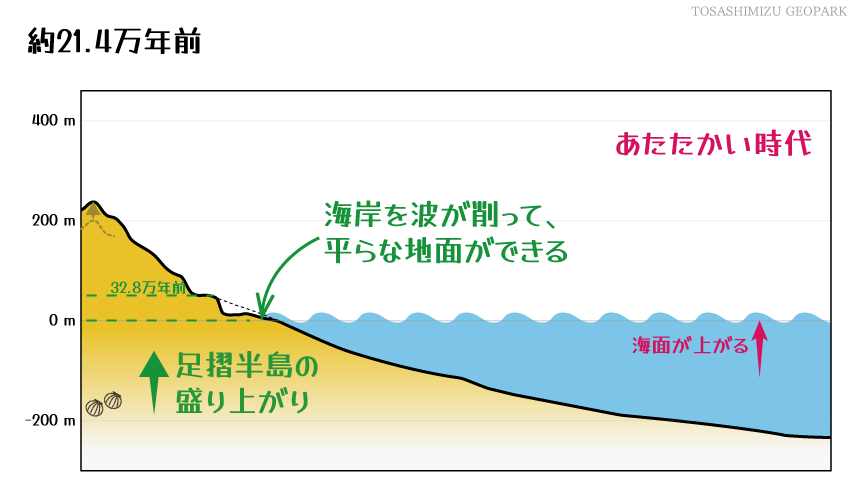

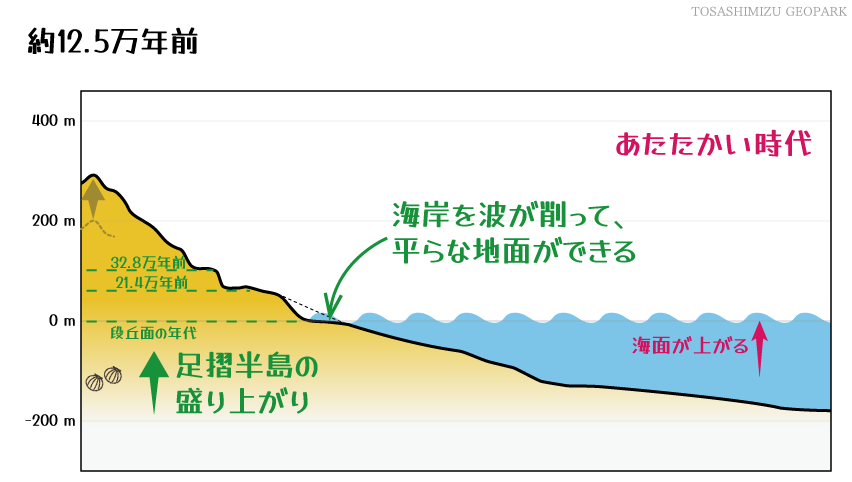

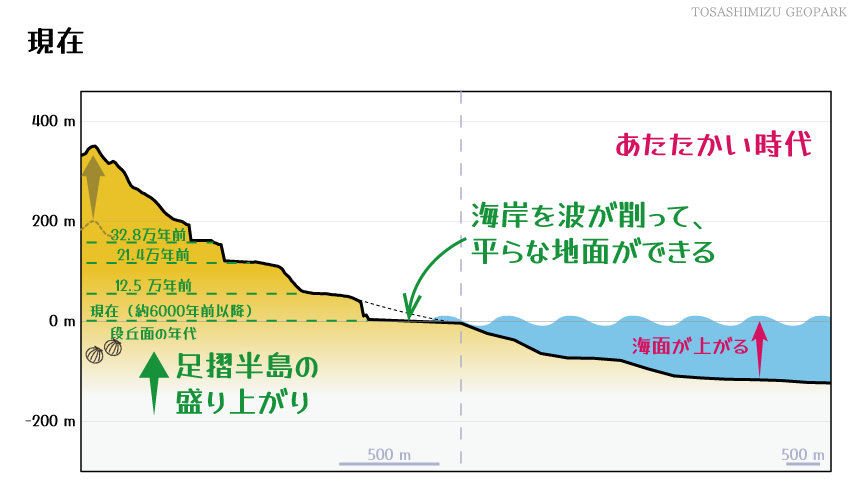

あたたかい時代は、海面が上がって、海岸を波が削 って平らな地面ができます。寒い時代になると海面は下がりますが、その間も足摺半島 はずっと盛 り上がり続けています。

もう一度あたたかくなると海面はまた上がりますが、足摺半島 は盛 り上がり続けているため、前にできた平らな地面は海面よりもずっと高い位置にあります。そうすると、海面に近い低い土地がまた削 られて、より低い段丘面 ができます。

このように足摺半島 が盛 り上がり続ける一方、あたたかい時代と寒い時代がくり返すことで、階段 のような地形ができます。

別の時代を見る

参考文献

- 小池 一之, 町田 洋 編 (2001) 日本の海成段丘アトラス 日本III [中国・四国・九州・南西諸島], 東京大学出版会

- 満塩 大洸, 西川 徹 (1992) 高知県西南部の第四系, 特に中位段丘, 第四紀, 24, 1-17.

- 岡村 行信 (1998) 豊後水道南方海底地質図説明書, 20万分の1海洋地質図49「豊後水道南方」説明書, 通商産業省工業技術院地質調査所, p. 28.

- 太田 陽子, 小田切 聡子 (1994) 土佐湾南西岸の海成段丘と第四紀後期の地殻変動, 地学雑誌, 103, 243-267.