【解説 ページ】

浅い海の記憶 1700万年前

-日本列島誕生 のカギ!変な形の石-

古くからの観光名所として知られる竜串 ・見残 し海岸は、三崎層群 という浅い海にたい積した地層 でできています。この三崎層群 は、日本列島が大陸から分かれた時代の地層 であるため、日本列島の誕生 について知る上で重要な地層 です。

| 地質 | 三崎層群 |

|---|---|

| 時代 | 1700万年前 (前期中新世 ) |

| サイト | G07 松崎 ・落窪 海岸、 G08 千尋岬 (見残 し海岸をふくむ)、 G09 竜串 海岸、 G10 爪白 海岸、 G11 弁天島 、 G12 三崎断層 |

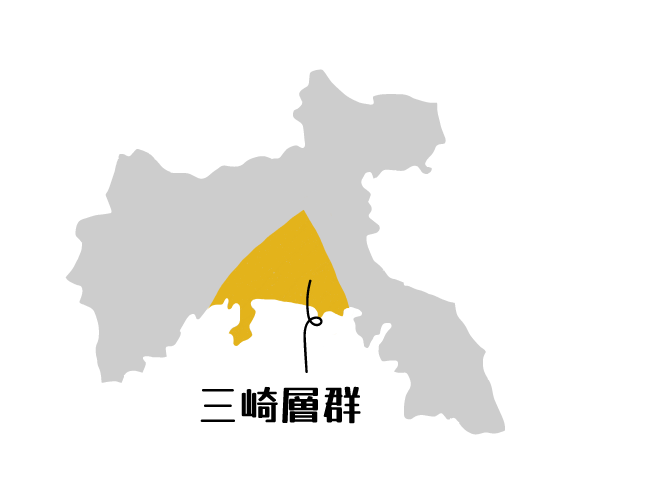

範囲

土佐清水市中部(三崎 地区周辺)

三崎層群 がつくる「土佐清水らしさ」

奇岩 の名所 竜串 ・見残 し

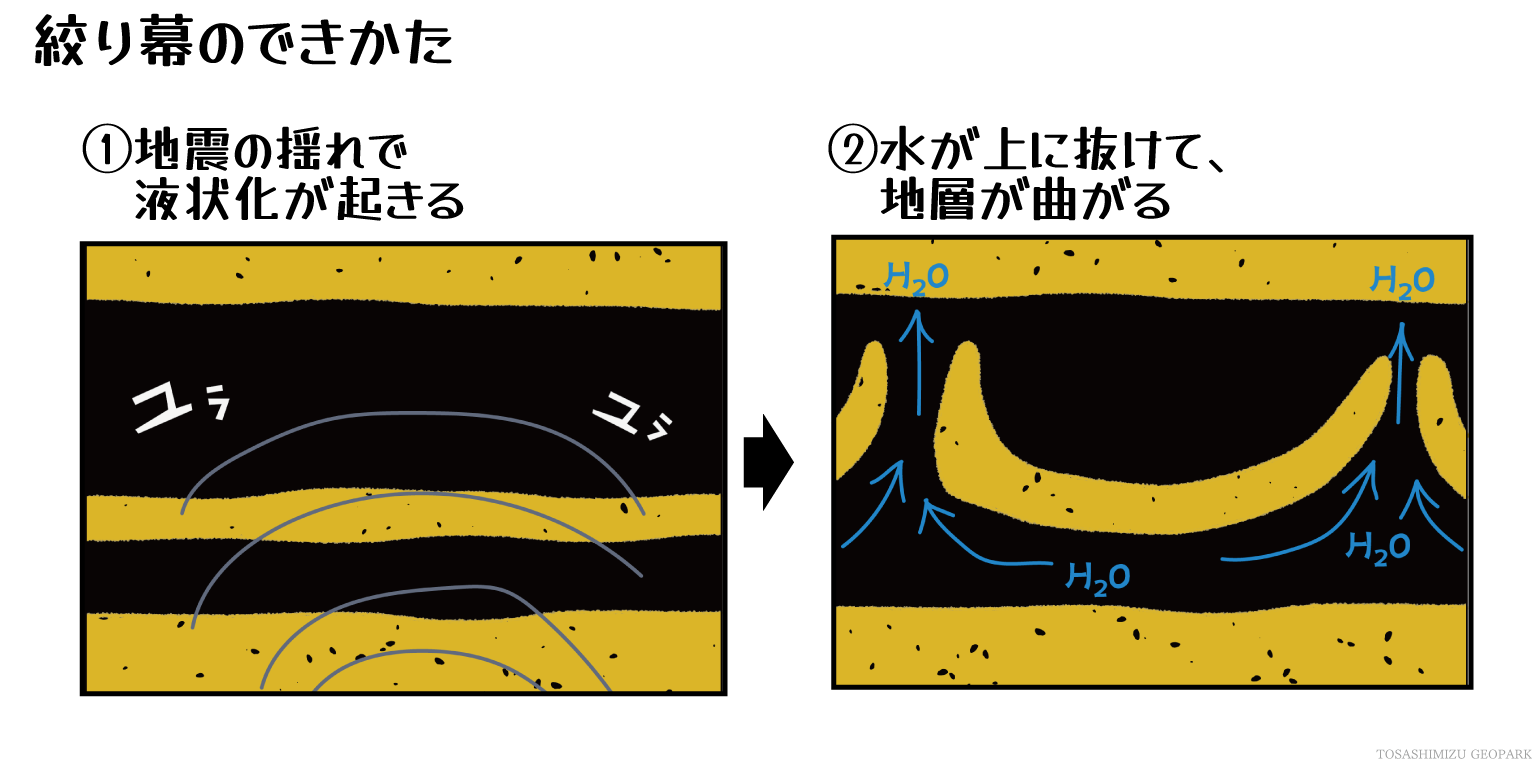

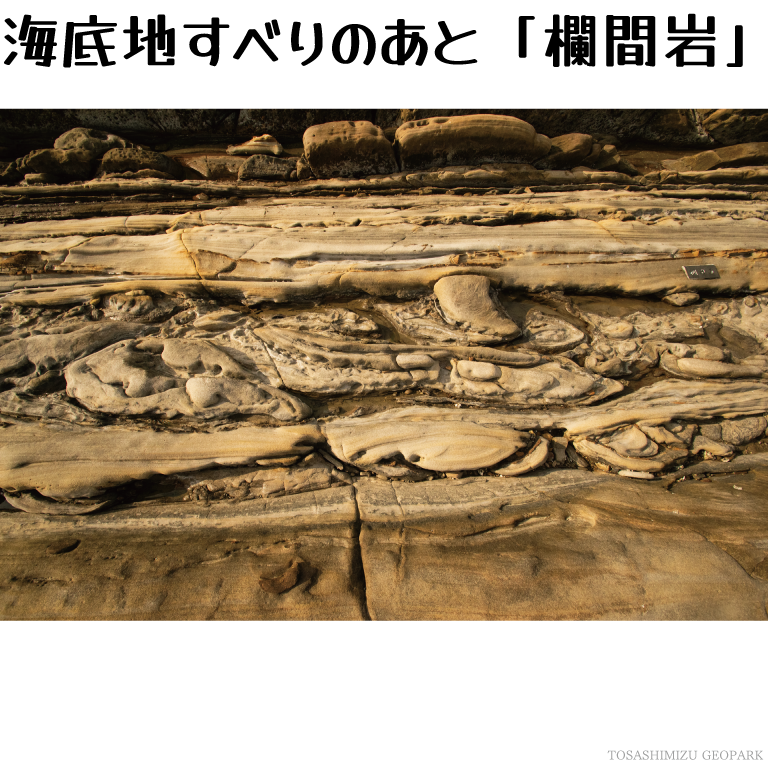

竜串 ・見残 し海岸には、変わった形の岩が多くみられます。これらの変わった形の岩には、「絞 り幕 」や「蜂 の巣城 」などの名前がつけられ、300年以上も昔の江戸時代から観光名所となっています。

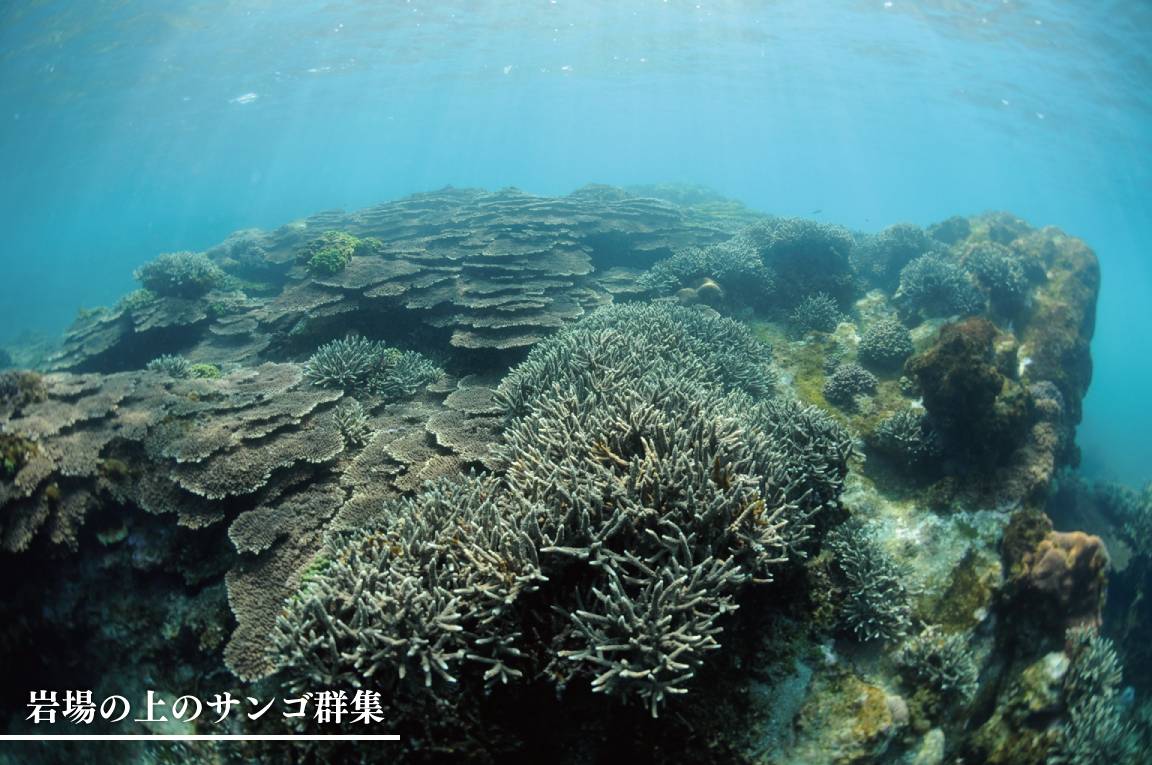

海の生き物のゆりかご

三崎層群 には、地層 をつくる岩石の種類によって削 られやすい部分とそうでない部分があります。岩石の削 られやすさのちがいによってつくられた、凸凹 の海底や海岸は、土佐清水に暮らす多様な海の生き物のすみかとなっています。

三崎層群 とは?

三崎層群 はどんな地層 ?

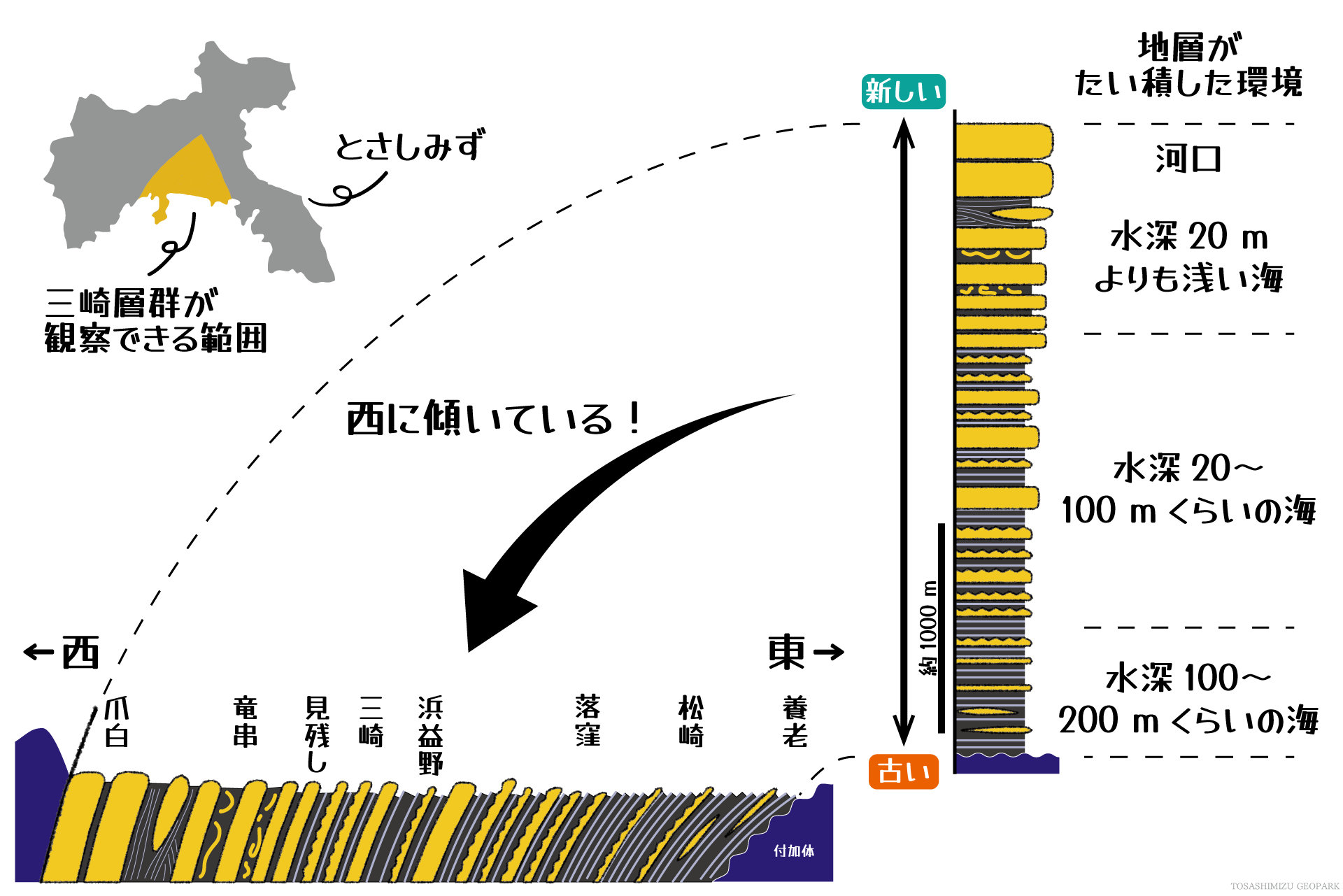

三崎層群 は、主に土佐清水市の中部の三崎 地区で観察できます。この地層 は、浅い海でたまった砂 やどろが固まった岩石でできていて、厚 さはおよそ3000 mもあります。

三崎層群 の下の方は水深200 m※1くらいか、それよりも深い海でたまった地層 、上の方は水深20 m※2よりも浅い海から河口でたまった地層 であると考えられています。

三崎層群 は全体に西に傾 いているため、東側でより下の方の古い地層 が、西側でより上の方の新しい地層 が観察できます。

※1嵐で海が荒れた時に、強い波によって海底がかき乱される深さ。現在の海ではおおよそ水深100 mとされています。

※2晴れた日の穏やかな波でも海底がかき乱される深さ。現在の海ではおおよそ水深20 mとされています。

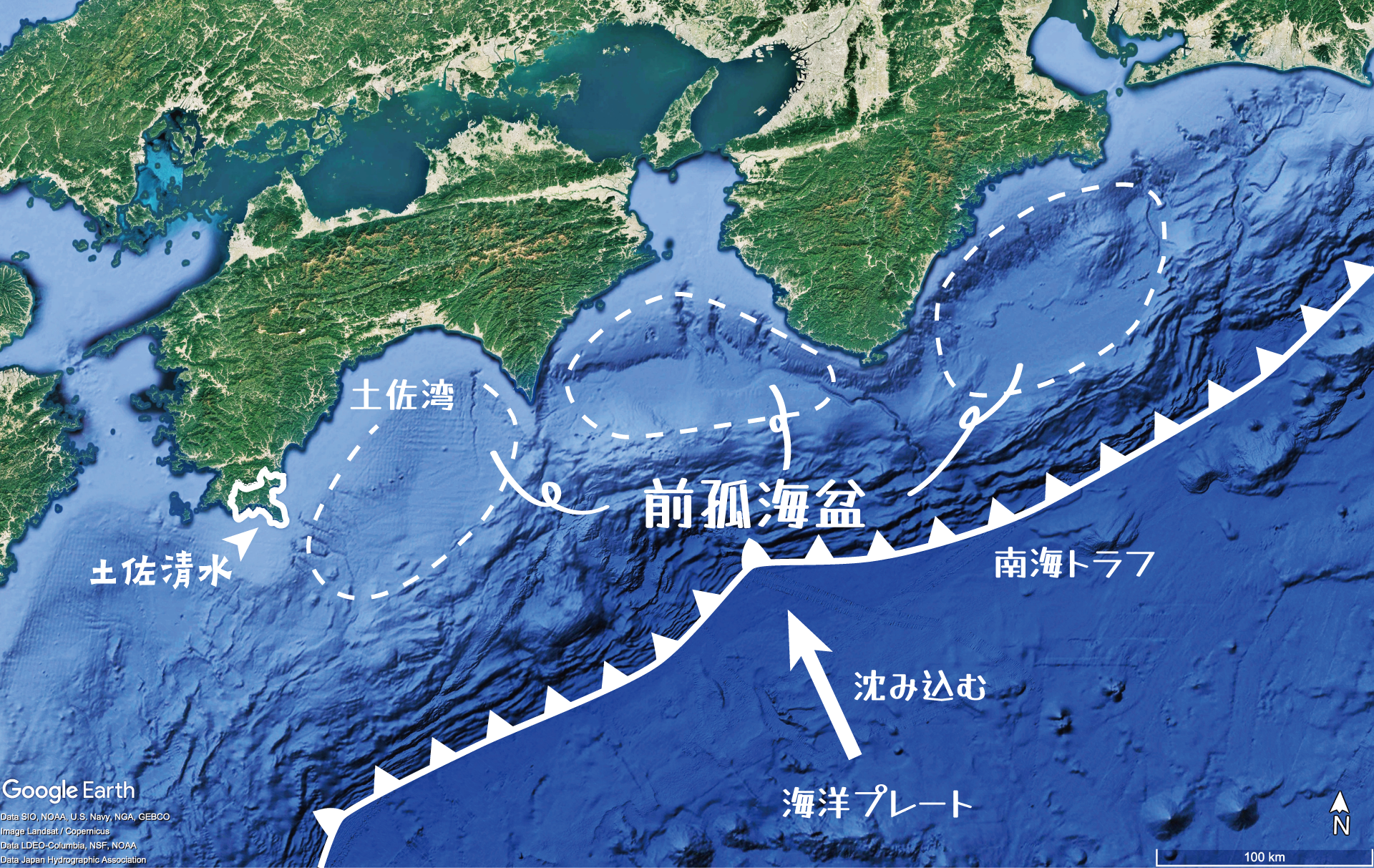

三崎層群 がたまった場所

四国周辺の海底の地形をみてみましょう。高知県沖の土佐湾 の海底には、大きなくぼ地があります。

土佐湾 の海底のようなくぼ地は、海洋プレートが沈 み込 む南海 トラフと日本列島との間にいくつもあり、これを前孤海盆 と呼んでいます。前孤海盆 は、陸地から流れてきた砂 やどろなどがたい積する場所です。

三崎層群 は、およそ1700万年前の前孤海盆 でたまった砂 やどろでつくられたと考えられています。

三崎層群 についてもっとくわしく

日本列島ができた時代の地層

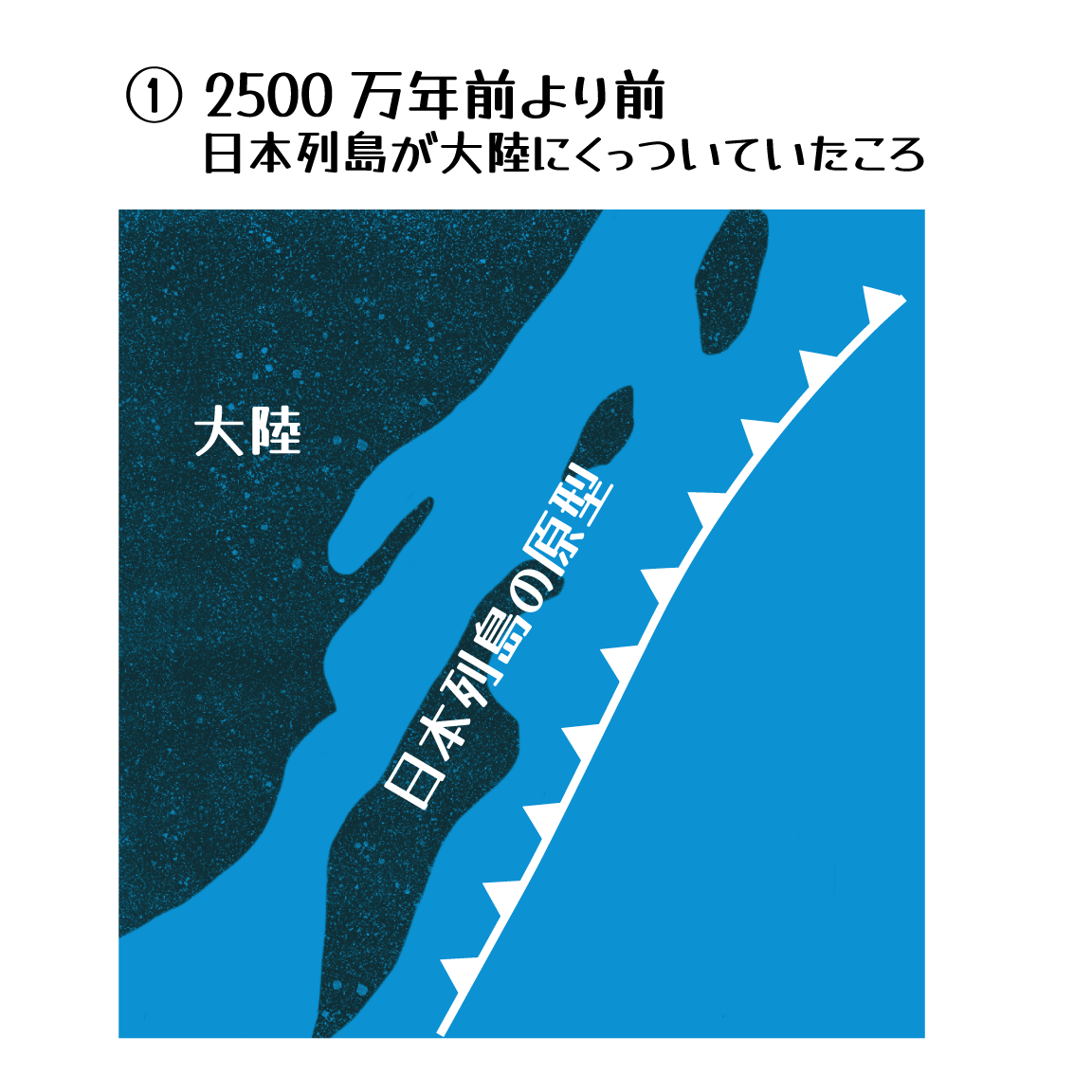

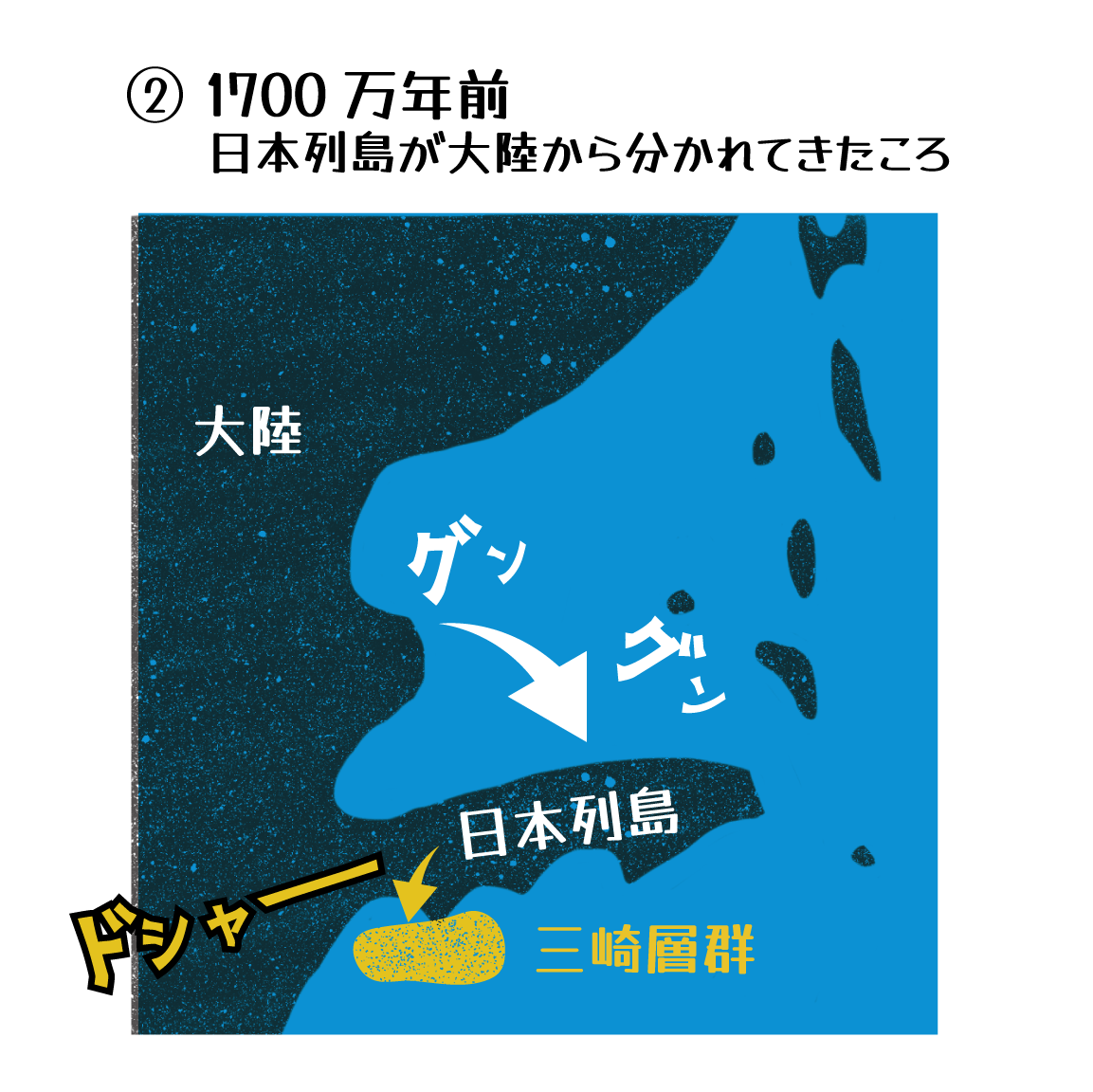

およそ2500万年前から1600万年前、ユーラシア大陸の東の端 が裂 けて日本列島が大陸から分かれてきて、現在 の形になりました。なかでも、1800万年前から1600万年前の間には、西南日本が40°以上も回転したことがわかっています.

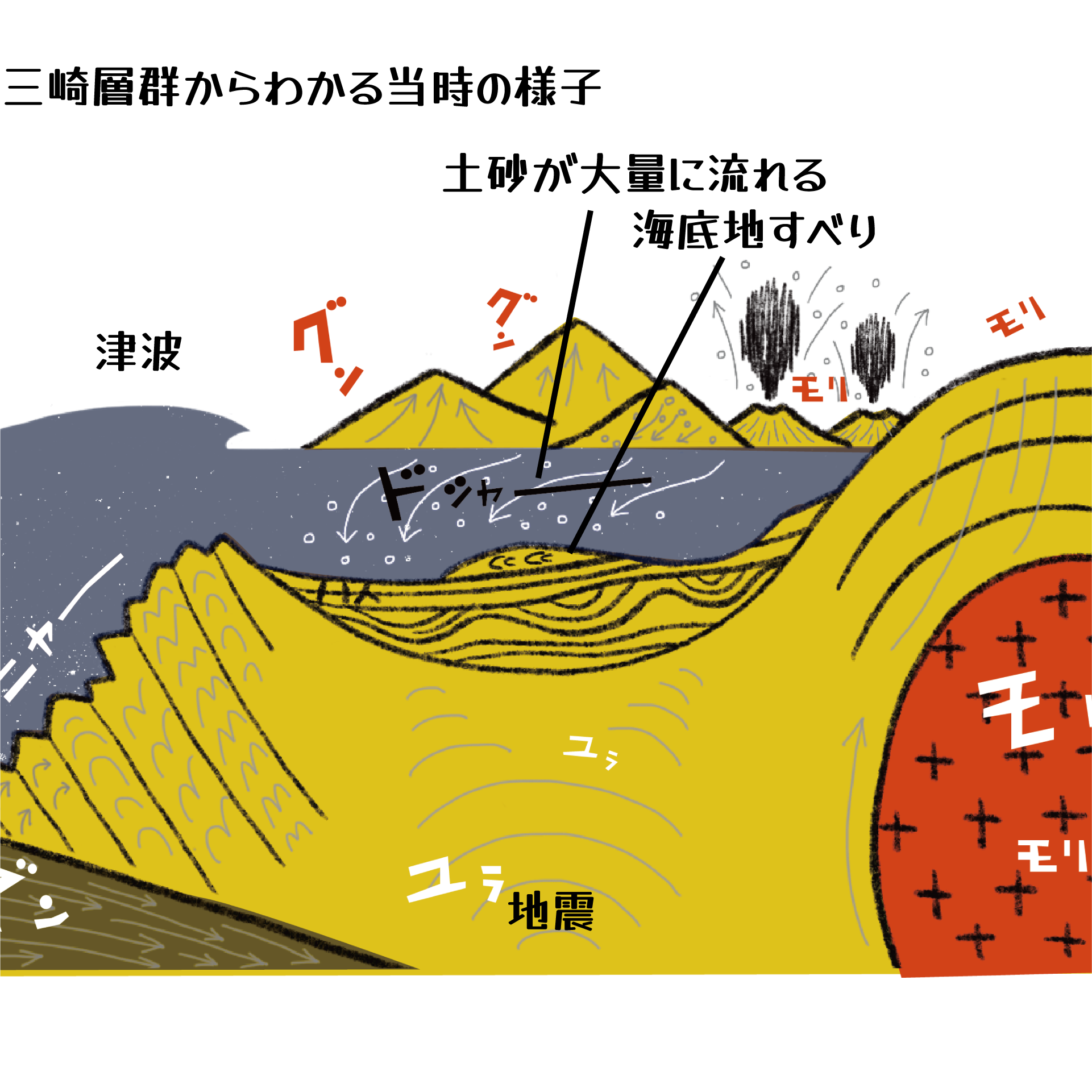

三崎層群 がたい積したのはおよそ1700万年前で、これはちょうど日本列島が急速に移動した時代です。三崎層群 を調べることによって、日本列島が誕生 した当時の様子を知ることができます。

三崎層群 からわかる日本誕生 当時の様子

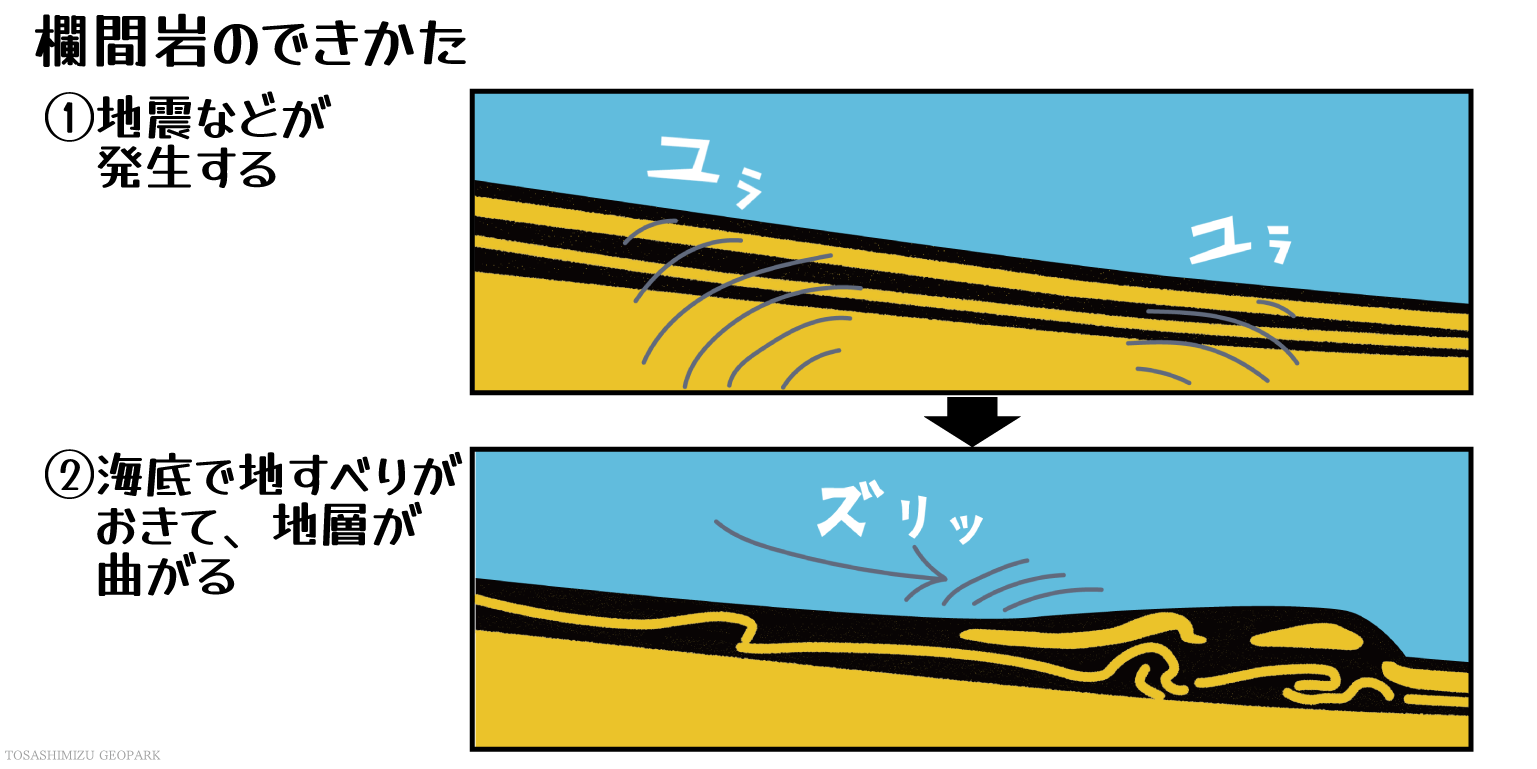

三崎層群 の中には、地震 、津波、海底で起こった地すべりのあとが残っています。また、三崎層群 がたい積した海は、砂 やどろが大量に流れ込み、生き物が少ない海であったと考えられています。

三崎層群 を調べることで、日本列島が誕生 した当時、西日本の太平洋側では大地の活動が活発であったことがわかってきました。

別の時代を見る

参考文献

- 奈良 正和, 楠橋 直, 岡本 隆, 今井 悟 (2017) 久万層群と三崎層群: 日本海拡大期の西南日本弧前孤中新統が記録するもの, 地質学雑誌, 123, 471-489.